O Reino de Genserico

Genserico foi rei dos vândalos e alanos entre 428 e 477. Durante os seus quase cinquenta anos de reinado elevou o seu reino à categoria de potência mediterrânea

Representação de Genserico saqueando Roma.

Antecedentes

Em outubro de 409 d.C., os vândalos cruzaram os Pirenéus penetrando na Península Ibérica. Lá eles receberam terras dos romanos, como foederati, na Galécia (a noroeste) os Hasdingos, e os Silingos na Bética (no sul), enquanto os Alanos receberam terras na Lusitânia (a oeste) e na região em torno de Nova Cartago.

Em 416, o rei Visigodo Valia prometeu ao Imperador Honório libertar Espanha dos demais bárbaros: derrotou os Silingos, cujo rei Fredbal foi capturado e levado para Itália, e os Alanos.

Os vândalos Hasdingos foram derrotados pelos suevos e romanos nos montes "nervasi" . Perseguidos pelos romanos, o rei Hasdingo Gunderico e o seu exército dirigem-se ao sul, obtendo o reforço dos restos da tribo dos Alanos, que foi dizimada em combate pelos Visigodos, dos quais os sobreviventes saudaram Gunderico como seu rei.

Atingindo as férteis planícies da Bética, Gunderico tornou-se rei dos Vândalos Silingos. Gunderico tornou-se "rei dos Vândalos e dos Alanos". Reunia sob seu comando Vândalos Hasdingos, Silingos e remanescentes dos Alanos, o que é evidenciado pelo título real, Rex Vandalorum et Alanorum.

Altos funcionários do Império Romano do Oriente, corrompidos, forneceram os segredos da construção naval a Genserico, o meio irmão de Gunderico, que construiu uma esquadra naval.

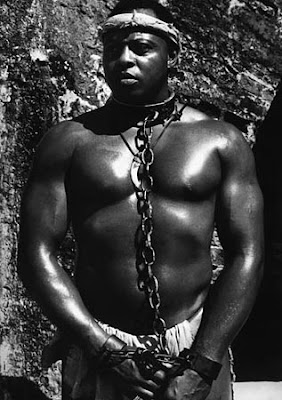

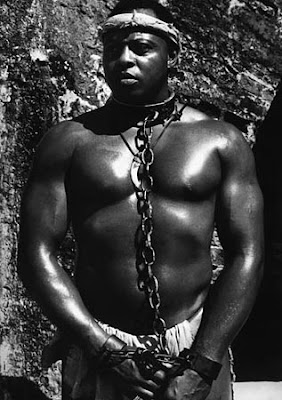

Representação de Vândalos e Alanos

desembarcando no Norte da África.

Em 429, o novo rei, Genserico, avaliou as possibilidades abertas pelo acesso ao mar. Liderando Vândalos e Alanos, Genserico cruzou o estreito de Gibraltar e se deslocou a leste até Cartago.

Ascensão ao trono

Filho ilegítimo do rei vândalo Godegisilo, supõe-se que Genserico nasceu nas imediações do lago Balaton (atual Hungria) por volta de 389.

Foi escolhido rei em 428, com a morte do seu meio irmão Gunderico. Brilhante e muito versado na arte militar, buscou o modo de aumentar o poder e a prosperidade do seu povo, que residia na época na Hispania Bética e que havia sofrido numerosos ataques dos visigodos. Em 429, Genserico decidiu ceder a Hispania aos seus rivais, conduzindo o seu povo para o norte da África, atraído pelas suas riquezas e pela fertilidade da região, empregando para isso a poderosa frota criada no reinado do seu predecessor.

A invasão da África

Bonifácio, governador da província da África Proconsular, rebelou-se contra o governo imperial, motivando o envio de tropas contra suas forças em Cartago. O quadro se mostrava amplamente favorável ao rei vândalo.

Aproveitando a disputa, 80.000 vândalos - 15.000 deles homens de armas - cruzaram o estreito de Gibraltar na primavera de 429, partindo de Tarifa e desembarcando em Ceuta.

Depois de várias vitórias sobre os defensores romanos, fixaram-se com controle de um território que compreendia o atual Marrocos e o norte de Argélia, pondo sob assédio a cidade de Hipona, que tomariam ao cabo de catorze meses de duros combates. No ano seguinte, o imperador Valentiniano III teve que reconhecer Genserico como soberano de todos estes territórios.

Em 435, Genserico chegou a um acordo com o Império Romano pelo qual o reino vândalo passou a ser foederatus de Roma com a concessão da Numídia. Os romanos conservaram apenas conservaram o controle de Cartago. Em 439 Genserico tomou a cidade de Cartago, capturando a frota imperial ali atracada. Com este movimento fez os vândalos donos do Mediterrâneo Ocidental, apoderando-se em seguida de bases marítimas de grande valor estratégico e comercial: as Ilhas Baleares, Córsega, Sicília e Sardenha. Roma, privada de uma das maiores zonas de produção cerealista do velho mundo, teve que comprar em seguida os grãos do norte da África para o sua própria provisão.

O Reino Vândalo

Reino Vândalo por volta de 455 d.C.

Genserico transformou o reino dos vândalos e alanos num estado poderoso (a capital era Saldae, atual Bejaia, no norte da Argélia). Os vândalos ocuparam a atual Tunísia e o Leste da Argélia; o resto, «a Africa esquecida», como lhe chama C. Courtois, o maciço de Aures, os planaltos do Oeste, a Mauritânia, escapam-lhes como tinham de fato escapado à autoridade de Roma. Genserico também conquistou a Sicília, a Sardenha, a Córsega e as Ilhas Baleares.

Os reis vândalos, embora tivessem maior confiança em seus companheiros de tribo, necessitavam da colaboração romana para viabilizar sua administração. Os germânicos haviam conquistado um território vasto e uma população considerável, vivendo há muito sob a lei romana. A organização administrativa imperial estava assentada em bases sólidas, forçando os invasores a mantê-la. Os magistrados romanos, com relevo o proconsul de Cartago, continuaram a desempenhar suas funções. O único setor privativo em mão dos Vândalos era o militar. Até o governo das ilhas, Sardenha, Córsega e Baleares era confiado a chefes guerreiros.

Os Vândalos adotaram no norte do continente africano procedimentos semelhantes aqueles dos Visigodos no sul da Gália. Também eles se tornaram grandes proprietários e habitaram entre os romanos, para quem, aliás, reservavam tarefas de natureza burocrática, solução encontrada para viabilizar o domínio de milhões de romanos e africanos por uma minoria de bárbaros, fiada no desempenho das armas, cuja posse era monopólio dos recém-chegados guerreiros germanos.

Batalha entre Berberes e Vândalos.

Os berberes no interior permaneciam insubmissos, tal como fora nos tempos de domínio militar romano. Seu exército teve que defender a fronteira contra ataques organizados por chefes berberes. Genserico se opôs a crescente pressão desses chefes.

O exército, integrado exclusivamente por Vândalos, garantia a ordem com sua poderosa cavalaria e sua esquadra, ainda que admitisse equipagens africanas, tinha seu comando oficiais bárbaros. Sua frota controlou a maior parte do Mediterrâneo Ocidental. As pilhagens em todo o Mediterrâneo alimentavam o tesouro real.

A minoria vândala não procurou fundir-se com os Romanos e Africanos, sobretudo por razões militares e religiosas. Genserico e seus sucessores quiseram preservar o valor guerreiro dos seus homens, e por isso impediram todos os casamentos mistos e toda a conversão ao catolicismo.

Perseguição Religiosa

No campo religioso os Vândalos não fazem concessões. E, progressivamente, o preconceito dos vitoriosos se traduziu em manifestações de violência e intolerância, decorrendo daí o martírio de numerosos católicos, bem como o exílio de muitos clérigos fiéis a Roma.

No campo confessional os Vândalos se identificavam com o arianismo, seguindo os preceitos da Bíblia de Ulfila, chocando-se com o expressivo contingente de católicos convictos. A monarquia vândala tinha na igreja ariana e no exército dois pilares de seu domínio. O arianismo tornou-se enraizado entre os germânicos, atingindo o ápice com a monarquia vândala no norte da África, que teve a oposição maciça da Igreja africana.

Cristão ariano, Genserico procedeu a numerosos confiscos de bens da Igreja Católica e submeteu os católicos a fortes perseguições.

Segundo Victor de Vita, historiador das perseguições, clérigos e leigos foram deportados para o Sul da Tunísia, enquanto os bispos eram exilados para a Córsega e a Sardenha ou obrigados a trabalhar nas minas. Numerosos católicos se refugiarão em Espanha, na Gália e em Itália, levando consigo importantes manuscritos, em especial os de Santo Agostinho.

Essa migração em massa para outros reinos, provocou falta de trabalhadores, e uma diminuição da produção. No final do reinado de Genserico, a opressão aliviou um pouco e foi permitido o regresso dos clérigos desterrados.

O saque de Roma

Em 455, o imperador romano Valentiniano III foi assassinado, sucedendo-o Petrônio Máximo. Genserico, considerando rompido o tratado de paz firmado com Valentiniano em 442, desembarcou na Península Itálica e marchou sobre Roma, cuja população rebelou-se contra o novo imperador e o matou três dias antes que, em 22 de abril de 455, os vândalos tomassem sem resistência a cidade.

..jpg)

Saque de Roma, por Heinrich Leutemann (1870).

Os vândalos saquearam a cidade por duas semanas. O saque não produziu uma destruição notável, se bem que os vândalos fizeram provisão de grande quantidade de ouro, prata e objetos de valor. Eles partiram com valores incontáveis, pilhagens do Templo em Jerusalém trazidas para Roma pelo imperador Tito Flávio.

Genserico levou consigo Licinia Eudoxia como refém a Cartago, viúva de Valentiniano, e as suas duas filhas, Placídia e Eudoxia, que contrairia depois matrimônio com seu filho e sucessor Hunerico.

A paz com o Império Bizantino

Representação da batalha naval de 468.

Em 468, o reino de Genserico teve que enfrentar ao último esforço militar conjunto das duas metades do Império Romano. O rei vândalo derrotou, frente ao cabo Bon, no nordeste da Tunísia uma poderosa frota armada romana de mais de mil naves, comandada pelo futuro imperador bizantino Basilisco.

As repetidas tentativas militares e diplomáticas para conter e derrubar o poder dos Vândalos revelaram-se infrutíferas. No verão de 474, Genserico assinou a paz perpétua com Constantinopla, pela qual o Bizâncio reconheceu a soberania vândala sobre as províncias norte-africanas, Baleares, Sicília, Córsega e Sardenha.

Morte

Efígie de Genserico.

Com a morte de Genserico em 477, seu filho Hunerico tornou-se rei. O reino Vândalo quando da morte de Genserico, principal arquiteto e planejador do seu poderio, parecia consolidado dominando com sua frota todo o Mediterrâneo Ocidental e suas ilhas. Seus sucessores radicalizaram as perseguições, fazendo da deportação maciça de clérigos um instrumento de afirmação de poder. Ainda que soberanos como Guntamundo (484-496) e Trasamundo (496-523) tenham incentivado atividades culturais, essa atitude não arrefeceu a dura condição dos católicos sob o domínio arianista.

Antecedentes

Em outubro de 409 d.C., os vândalos cruzaram os Pirenéus penetrando na Península Ibérica. Lá eles receberam terras dos romanos, como foederati, na Galécia (a noroeste) os Hasdingos, e os Silingos na Bética (no sul), enquanto os Alanos receberam terras na Lusitânia (a oeste) e na região em torno de Nova Cartago.

Em 416, o rei Visigodo Valia prometeu ao Imperador Honório libertar Espanha dos demais bárbaros: derrotou os Silingos, cujo rei Fredbal foi capturado e levado para Itália, e os Alanos.

Os vândalos Hasdingos foram derrotados pelos suevos e romanos nos montes "nervasi" . Perseguidos pelos romanos, o rei Hasdingo Gunderico e o seu exército dirigem-se ao sul, obtendo o reforço dos restos da tribo dos Alanos, que foi dizimada em combate pelos Visigodos, dos quais os sobreviventes saudaram Gunderico como seu rei.

Atingindo as férteis planícies da Bética, Gunderico tornou-se rei dos Vândalos Silingos. Gunderico tornou-se "rei dos Vândalos e dos Alanos". Reunia sob seu comando Vândalos Hasdingos, Silingos e remanescentes dos Alanos, o que é evidenciado pelo título real, Rex Vandalorum et Alanorum.

Altos funcionários do Império Romano do Oriente, corrompidos, forneceram os segredos da construção naval a Genserico, o meio irmão de Gunderico, que construiu uma esquadra naval.

Em 429, o novo rei, Genserico, avaliou as possibilidades abertas pelo acesso ao mar. Liderando Vândalos e Alanos, Genserico cruzou o estreito de Gibraltar e se deslocou a leste até Cartago.

Ascensão ao trono

Filho ilegítimo do rei vândalo Godegisilo, supõe-se que Genserico nasceu nas imediações do lago Balaton (atual Hungria) por volta de 389.

Foi escolhido rei em 428, com a morte do seu meio irmão Gunderico. Brilhante e muito versado na arte militar, buscou o modo de aumentar o poder e a prosperidade do seu povo, que residia na época na Hispania Bética e que havia sofrido numerosos ataques dos visigodos. Em 429, Genserico decidiu ceder a Hispania aos seus rivais, conduzindo o seu povo para o norte da África, atraído pelas suas riquezas e pela fertilidade da região, empregando para isso a poderosa frota criada no reinado do seu predecessor.

A invasão da África

Bonifácio, governador da província da África Proconsular, rebelou-se contra o governo imperial, motivando o envio de tropas contra suas forças em Cartago. O quadro se mostrava amplamente favorável ao rei vândalo.

Aproveitando a disputa, 80.000 vândalos - 15.000 deles homens de armas - cruzaram o estreito de Gibraltar na primavera de 429, partindo de Tarifa e desembarcando em Ceuta.

Depois de várias vitórias sobre os defensores romanos, fixaram-se com controle de um território que compreendia o atual Marrocos e o norte de Argélia, pondo sob assédio a cidade de Hipona, que tomariam ao cabo de catorze meses de duros combates. No ano seguinte, o imperador Valentiniano III teve que reconhecer Genserico como soberano de todos estes territórios.

Em 435, Genserico chegou a um acordo com o Império Romano pelo qual o reino vândalo passou a ser foederatus de Roma com a concessão da Numídia. Os romanos conservaram apenas conservaram o controle de Cartago. Em 439 Genserico tomou a cidade de Cartago, capturando a frota imperial ali atracada. Com este movimento fez os vândalos donos do Mediterrâneo Ocidental, apoderando-se em seguida de bases marítimas de grande valor estratégico e comercial: as Ilhas Baleares, Córsega, Sicília e Sardenha. Roma, privada de uma das maiores zonas de produção cerealista do velho mundo, teve que comprar em seguida os grãos do norte da África para o sua própria provisão.

O Reino Vândalo

Genserico transformou o reino dos vândalos e alanos num estado poderoso (a capital era Saldae, atual Bejaia, no norte da Argélia). Os vândalos ocuparam a atual Tunísia e o Leste da Argélia; o resto, «a Africa esquecida», como lhe chama C. Courtois, o maciço de Aures, os planaltos do Oeste, a Mauritânia, escapam-lhes como tinham de fato escapado à autoridade de Roma. Genserico também conquistou a Sicília, a Sardenha, a Córsega e as Ilhas Baleares.

Os reis vândalos, embora tivessem maior confiança em seus companheiros de tribo, necessitavam da colaboração romana para viabilizar sua administração. Os germânicos haviam conquistado um território vasto e uma população considerável, vivendo há muito sob a lei romana. A organização administrativa imperial estava assentada em bases sólidas, forçando os invasores a mantê-la. Os magistrados romanos, com relevo o proconsul de Cartago, continuaram a desempenhar suas funções. O único setor privativo em mão dos Vândalos era o militar. Até o governo das ilhas, Sardenha, Córsega e Baleares era confiado a chefes guerreiros.

Os Vândalos adotaram no norte do continente africano procedimentos semelhantes aqueles dos Visigodos no sul da Gália. Também eles se tornaram grandes proprietários e habitaram entre os romanos, para quem, aliás, reservavam tarefas de natureza burocrática, solução encontrada para viabilizar o domínio de milhões de romanos e africanos por uma minoria de bárbaros, fiada no desempenho das armas, cuja posse era monopólio dos recém-chegados guerreiros germanos.

Os berberes no interior permaneciam insubmissos, tal como fora nos tempos de domínio militar romano. Seu exército teve que defender a fronteira contra ataques organizados por chefes berberes. Genserico se opôs a crescente pressão desses chefes.

O exército, integrado exclusivamente por Vândalos, garantia a ordem com sua poderosa cavalaria e sua esquadra, ainda que admitisse equipagens africanas, tinha seu comando oficiais bárbaros. Sua frota controlou a maior parte do Mediterrâneo Ocidental. As pilhagens em todo o Mediterrâneo alimentavam o tesouro real.

A minoria vândala não procurou fundir-se com os Romanos e Africanos, sobretudo por razões militares e religiosas. Genserico e seus sucessores quiseram preservar o valor guerreiro dos seus homens, e por isso impediram todos os casamentos mistos e toda a conversão ao catolicismo.

Perseguição Religiosa

No campo religioso os Vândalos não fazem concessões. E, progressivamente, o preconceito dos vitoriosos se traduziu em manifestações de violência e intolerância, decorrendo daí o martírio de numerosos católicos, bem como o exílio de muitos clérigos fiéis a Roma.

No campo confessional os Vândalos se identificavam com o arianismo, seguindo os preceitos da Bíblia de Ulfila, chocando-se com o expressivo contingente de católicos convictos. A monarquia vândala tinha na igreja ariana e no exército dois pilares de seu domínio. O arianismo tornou-se enraizado entre os germânicos, atingindo o ápice com a monarquia vândala no norte da África, que teve a oposição maciça da Igreja africana.

Cristão ariano, Genserico procedeu a numerosos confiscos de bens da Igreja Católica e submeteu os católicos a fortes perseguições.

Segundo Victor de Vita, historiador das perseguições, clérigos e leigos foram deportados para o Sul da Tunísia, enquanto os bispos eram exilados para a Córsega e a Sardenha ou obrigados a trabalhar nas minas. Numerosos católicos se refugiarão em Espanha, na Gália e em Itália, levando consigo importantes manuscritos, em especial os de Santo Agostinho.

Essa migração em massa para outros reinos, provocou falta de trabalhadores, e uma diminuição da produção. No final do reinado de Genserico, a opressão aliviou um pouco e foi permitido o regresso dos clérigos desterrados.

O saque de Roma

Em 455, o imperador romano Valentiniano III foi assassinado, sucedendo-o Petrônio Máximo. Genserico, considerando rompido o tratado de paz firmado com Valentiniano em 442, desembarcou na Península Itálica e marchou sobre Roma, cuja população rebelou-se contra o novo imperador e o matou três dias antes que, em 22 de abril de 455, os vândalos tomassem sem resistência a cidade.

..jpg)

Os vândalos saquearam a cidade por duas semanas. O saque não produziu uma destruição notável, se bem que os vândalos fizeram provisão de grande quantidade de ouro, prata e objetos de valor. Eles partiram com valores incontáveis, pilhagens do Templo em Jerusalém trazidas para Roma pelo imperador Tito Flávio.

Genserico levou consigo Licinia Eudoxia como refém a Cartago, viúva de Valentiniano, e as suas duas filhas, Placídia e Eudoxia, que contrairia depois matrimônio com seu filho e sucessor Hunerico.

A paz com o Império Bizantino

Em 468, o reino de Genserico teve que enfrentar ao último esforço militar conjunto das duas metades do Império Romano. O rei vândalo derrotou, frente ao cabo Bon, no nordeste da Tunísia uma poderosa frota armada romana de mais de mil naves, comandada pelo futuro imperador bizantino Basilisco.

As repetidas tentativas militares e diplomáticas para conter e derrubar o poder dos Vândalos revelaram-se infrutíferas. No verão de 474, Genserico assinou a paz perpétua com Constantinopla, pela qual o Bizâncio reconheceu a soberania vândala sobre as províncias norte-africanas, Baleares, Sicília, Córsega e Sardenha.

Morte

Com a morte de Genserico em 477, seu filho Hunerico tornou-se rei. O reino Vândalo quando da morte de Genserico, principal arquiteto e planejador do seu poderio, parecia consolidado dominando com sua frota todo o Mediterrâneo Ocidental e suas ilhas. Seus sucessores radicalizaram as perseguições, fazendo da deportação maciça de clérigos um instrumento de afirmação de poder. Ainda que soberanos como Guntamundo (484-496) e Trasamundo (496-523) tenham incentivado atividades culturais, essa atitude não arrefeceu a dura condição dos católicos sob o domínio arianista.

OMINGO, 26 DE SETEMBRO DE 2010

A África Medieval

A história da África Medieval tem-se revelado rica e variada desde que os investigadores multiplicaram as fontes de investigação

O comércio e o surgimento das cidades

O desenvolvimento do comércio

A necessidade das cidades litorâneas de se abastecerem de matérias-primas, junto ao interesse das regiões do interior em adquirirem certos bens suntuários, fez com que surgisse entre elas importante intercâmbio comercial.

O comércio na África Ocidental

O ritmo dos contatos transaarianos incrementou-se no século VIII d.C. quando os mercadores muçulmanos vindos do litoral do norte da África começaram a penetrar nas regiões do Subsaara.

Do século XI ao XVI, as relações comerciais estabelecem-se entre o Sudão e o Norte de África. A estreita ligação da Península Ibérica com a África e através do Islão garantiu um fluxo de ouro quase ininterruptamente durante boa parte do período medieval. O ouro era principalmente extraído de jazidas situadas na África ocidental. Em torno de 1350, pelo menos dois terços da produção mundial de ouro vinham da África Ocidental. Ele era encaminhado através do Saara.

As rotas transaarianas

Para os mercadores muçulmanos, o deserto do Saara era como um oceano, com “portos comerciais” nos limites sul e norte, onde estabeleceram colônias e quartéis. Transportaavam objetos de valor, como lâmpadas de óleo, vidro, cerâmica fina, conchas de cauri e sal para os territórios da África negra ao sul do Saara. Em troca obtinham peles, escravos, produtos da selva e da savana, como marfim, ébano e ouro.

A escassez de água e os contínuos ataques às caravanas não impediram que os comerciantes muçulmanos desenvolvessem um intenso comércio.

O comércio na África Oriental

Os mercadores árabes começaram a comercializar e a estabelecer-se ao longo do litoral da África Oriental no século IX, criando prósperas cidades comerciais.

O comércio árabe exerceu um grande estímulo sobre o desenvolvimento econômico e social do interior. Como na África Ocidental, os primeiros assentamentos comerciais islâmicos foram logo seguidos pelo desenvolvimento de Estados centralizados nas regiões florestais de onde se obtinham valiosas matérias-primas, como ouro, marfim, chifres, couros e escravos. O comércio no interior da África Oriental ficou nas mãos de uma poderosa elite que controlava a exportação de matérias-primas para o litoral e utilizava as importações e os artigos de metal produzidos na região para mostrar seu prestígio e nível social.

Surgimento de cidades e estados

O comércio foi fator decisivo e o contato com os mercadores islâmicos foi fundamental para o aparecimento das cidades situadas ao longo das rotas das caravanas, no interior e na costa tanto ocidental como oriental.

Um estado pode emergir quando um grupo determinado, normalmente da aristocracia, resolve controlar algumas minas de ouro, o comércio do sal, marfim e as rotas comerciais. Esta aristocracia, rodeada de uma clientela numerosa, assegura o domínio sobre os outros grupos sociais, camponeses livres ou servos, artesãos, e às vezes comerciantes. Cada aldeia tinha que pagar tributo, símbolo da sua dependência.

Império de Gana

Na região entre os rios Senegal e Níger, os soninquês (povos de origem mandê), fundaram pequenas cidades, que desde o século 4 foram se unificando, muito provavelmente para resistir às guerras com povos nômades. Pouco se conhece sobre tal processo, mas, no século 8, a região já era conhecida como Império de Gana.

Os soninquês chamavam sua região de Wagadu, mas os berberes (povos do Magreb), que chegaram ali no século 8, a chamavam de Ghana, pois era esse o título do rei da região (ghana: "rei guerreiro").

Por muito tempo, o deserto do Saara dificultou o acesso dos povos do norte da África ao interior desse continente. Uma viagem do Magreb (região africana banhada pelo mar Mediterrâneo, exceto o Egito) até a bacia do rio Níger poderia durar até 4 meses em pleno deserto.

Dessa forma, enquanto o norte da África estava inserido no comércio entre diversos povos desde a Antiguidade (gregos, romanos, fenícios, cartagineses, líbios, persas, egípcios, árabes), o reino de Gana, na África Subsaariana (ou África Negra), pôde se desenvolver isoladamente. Somente quando os árabes conquistaram o Magreb e introduziram o camelo como animal de transporte foi possível a viagem através do deserto. A partir de então, os reinos e as grandes riquezas da África Negra passaram a fazer parte do comércio internacional do Mediterrâneo.

Gana já era um reino rico antes da chegada dos comerciantes do norte, e são os documentos deixados por esses comerciantes (árabes e berberes) que nos informam o que foi Gana, e relatam um império extraordinário, também chamado de Terra do Ouro. Segundo Al-Bakri, comerciante árabe de Córdoba (século 11), o rei de Gana usava túnicas bordadas a ouro, colares e pulseiras de ouro - e os arreios dos cavalos e as coleiras dos cachorros do rei eram de ouro.

O império de Gana tinha como capital Kumbi-Saleh. Dessa cidade, o rei e seus nobres controlavam povos vizinhos, obrigando-os a pagar impostos em troca de proteção. Além disso, Gana controlava o comércio tanto das mercadorias que eram trazidas do norte (como sal e tecidos), quanto das que saíam do interior da África (como ouro e escravos). Na capital, o comércio era intenso: os seus 20 mil habitantes recebiam diariamente as caravanas que vinham de diversas regiões. Entre os séculos 9 e 10, Gana viveu seu apogeu, sendo um dos mais ricos reinos do mundo, segundo Ibn Haukal, viajante árabe da época.

Os ataques almorávidas sobre o Gana provocam a derrocada deste Império em detrimento dos pequenos reinos que procuravam assegurar a hegemonia sobre a região.

Impérios Islâmicos

Entre 1000 e 1500, o islamismo se expandiu no sul da África e em alguns impérios como religião principal.

Com o processo de islamização dos povos africanos (os primeiros convertidos foram os berberes), o Império de Gana (que se recusava a se converter ao Islã) foi perdendo força, até que em 1076 os almorávidas (dinastia berbere) conquistaram e saquearam Kumbi-Saleh, transformando a cidade em um reino tributário. A partir daí, todo império se fragmentou, o que possibilitou as incursões de vários povos vizinhos, um deles os sossos, que passaram a controlar várias regiões do antigo império.

Segundo as tradições, Soumangourou, rei do Sosso, acolheu os animistas. Ele assegura a proeminência sobre o pequeno reino do Mali, no qual ele mata onze dos doze jovens príncipes, deixando somente o décimo segundo com vida, chamado Soundiata. Mas este último cumpriu proezas extraordinárias. Soundiata Keita (1230-1255), verdadeiro fundador do Império Mali, converteu-se ao Islão, revoltando-se contra Sosso e depois o Gana (1240), dominando outros pequenos reinos. Estas conquistas permitem-lhe aceder a terras auríferas que tinham feito a riqueza de Kaya Magan, o rei do Gana, de ter peso na rota transaariana, e, conseqüentemente, sobre a economia do mundo muçulmano.

Império de Mali

O Reino de Mali era, a princípio, uma região do Império de Gana habitada pelos mandingas. Era composto por 12 reinos menores ligados entre si, e tinha como capital Kangaba. Os mandingas chamavam seu território de Manden (= terra dos mandingas).

Após anos de guerras entre os soninquês de Gana e os almorávidas (século 11), e depois das guerras com os sossos (século 12), Mali conseguiu sua independência e adotou o islamismo. E, apesar de passar por um período de crise política e econômica, conseguiu se restabelecer e, em 1235, os mandingas de Mali conquistaram o território do antigo Império de Gana, sob a liderança de Soundiata Keita, que recebeu o título de Mansa, que na língua mandinga significa "imperador".

O nome que os mandingas davam ao seu império era Manden Kurufa; o nome Mali era usado por seus vizinhos, os fulas, para se referir ao grande império. Manden Kurufa significa Confederação de Manden. A capital era Niani (atualmente uma aldeia na República da Guiné).

Ao contrário do Império de Gana, que somente se preocupava em manter os povos dominados, a fim de controlar o comércio regional, o Império de Mali se impôs de forma centralista, estabelecendo fronteiras bem definidas e formulando leis por meio de uma assembléia chamada Gbara, composta por diversos povos do império. A aplicação da justiça era implacável, tanto que vários viajantes se referiam aos povos negros como "os que mais odeiam as injustiças - e seu imperador não perdoa ninguém que seja acusado de injusto". Acredita-se que o Império de Mali tivesse a extensão da Europa Ocidental.

Soundiata adicionou ao comércio do ouro e do sal o controle da navegação do Níger, que liga a zona de floresta aos arredores do deserto a este e a Gâmbia a oeste em direção ao oceano Atlântico.

O Império de Mali se tornou herdeiro do Império de Gana, pois passou a controlar todo o comércio local. O ouro extraído por Mali sustentava grande parte do comércio no Mediterrâneo.

Soundiata cria cinco clãs destinados a manter um rigor religioso, os clãs dos artesãos para o trabalho de ferro, do ouro, do marfim e do couro, e quatro clãs de feiticeiros para cantar as suas explorações e transmiti-las às gerações futuras. As crônicas muçulmanas mencionam que, entre 1324 e 1325, Mansa Mussa, em peregrinação a Meca, parou para uma visita ao Cairo e teria presenteado tantas pessoas com ouro, que o valor desse metal se desvalorizou por mais de 10 anos.

O soberano favorece a instalação de mercadores arabo-berberes, que controlavam o comércio através do Saara. As cidades sudanesas atraem os sábios marroquinos e egípcios.

Também sob o reinado de Mussa, a cidade de Timbuktu (ou Tombuctu) se tornou uma das mais ricas e importantes da região. Sua universidade era um dos maiores centros de cultura muçulmana da época, e produziu várias traduções de textos gregos que ainda circulavam nos séculos 14 e 15. A grandiosidade de Timbuktu atravessou os tempos e, no século 19, exploradores europeus se embrenharam pelos caminhos africanos, seguindo o rio Níger, em busca da lendária cidade.

O Império de Mali entrou em decadência a partir do final do século 14, em função das disputas políticas internas e das incursões dos tuaregues (povo berbere), que desestabilizam o comércio e enfraquecem o Império, reduzido ao alto Níger no século XV. No século 15, o império é conquistado pelos Songhais (povo africano até então dominado por Mali). Foi nesse mesmo século que os portugueses, em pleno processo de expansão marítima, conheceram o já decadente Mali.

Império Almorávida

Os almorávidas eram tribos berberes convertidas ao Islão provenientes do sul do Saara. Nas terras correspondentes aos atuais estados da Mauritânia e Mali, do rio Senegal até o rio Níger, após ter conseguido deter o avanço dos povos "negros" do sul, graças a alianças intertribais, a "confederação" foi forjada, com o fim de consolidar como capital a cidade de Audagost a sul de Mauritânia e de dispor uma ampla zona de pastoreio e controlar as principais rotas de caravanas que cruzavam a região de norte a sul.

A dinastia almorávida abraçou uma interpretação rigorista do Islão e unificou sob o seu domínio grandes extensões no ocidente do mundo muçulmano com as quais formaram um império, entre os séculos XI e XII, que chegou a se estender nomeadamente pelas atuais Mauritânia, Saara Ocidental, Marrocos e a metade sul da península Ibérica.

A missão dos almorávidas era impor a verdadeira fé pela força aos não-crentes. A partir de 1042, eles se lançaram em uma furiosa jihad a partir das regiões do Adrar e do Tagant, ambas hoje no coração do Saara Espanhol.

Os almorávidas unificaram a moeda, generalizando o dinar de ouro de 4,20 gr como moeda de referência, e criando moeda fracionária, que escasseava no Al-Andalus. Estimularam o comércio e reformaram a administração, outorgando amplos poderes às austeras autoridades religiosas, que promulgaram diversas fatwas, algumas das quais prejudicavam gravemente os judeus e, sobretudo, os moçárabes, que foram perseguidos neste período e pressionados para a sua conversão ao Islão. Sabe-se que a importante comunidade hebraica de Lucena teve de desembolsar importantes quantidades de dinheiro para evitar a sua conversão forçosa.

O poder almorávida, que uniu um só domínio importantes regiões da Europa e da África, com o decorrer dos anos tornou-se tão opressor como os antigos senhores do deserto ou dos emirados. Por volta de 1125 um novo poder estava surgindo no Magreb, o dos Almóadas, surgidos da tribo dos Zanatas, que conseguiram com um novo espírito de aplicação rigorosa da lei islâmica, já relaxados os costumes dos Almorávidas, impor-se ao poderio almorávida após a queda da sua capital Marraquexe em 1147.

Com a queda da capital Marraquexe às mãos dos almóadas em 1147, o Império almorávida cedeu o seu lugar ao novo poder rigorista, que imporá a sua hegemonia no Magreb e no Al-Andalus até a derrota das Navas de Tolosa em 1212.

Império de Kanem

Um dos mais duradouros impérios da história. Teve início na margem nordeste do lago Chade, na África, no decorrer do séc. VIII, e durou até fins do séc. XIX. No apogeu, o Império abrangia parte dos atuais Chade, Níger, Sudão, Líbia, Nigéria e República dos Camarões.

A prosperidade de Kanem dependia do comércio. Cobre, cavalos, artigos de metal e sal provenientes do norte da África, da Europa e da Ásia eram trocados nos mercados de Kanem por marfim e noz-de-cola vindos do sul. Os soberanos de Kanem mantinham um poderoso exército que policiava as rotas comerciais e recolhia um imposto dos negociantes.

Os soberanos trocaram as crenças tribais pelo Islamismo, a religião muçulmana, em 1086. Nessa mesma época começaram a expandir seu território. Depois que Bornu, situado na margem sudoeste do lago Chade, tornou-se uma província de Kanem, o Império passou a ser chamado de Kanem-Bornu. Em fins do séc. XIV, os bulalas conquistaram a parte de Kanem situada na margem nordeste do lago Chade e o imperador fugiu para Bornu. Mai Idris Alooma, que governou Kanem de 1580 a 1617, reconquistou o território perdido e estendeu as fronteiras do Império.

A história do império a partir do século XIV é relatada principalmente pela Crônica Real ou Girgam, descoberta em 1851 pelo viajante alemão Heinrich Barth.

Cidades-Estado

Cidades Hauças

A civilização hauça começou a ser construída por volta do século XI. Os hauçás estabeleceram uma série de fortes estados e que é agora do Norte e Centro da Nigéria e Leste do Níger. Intimamente ligados com o povo kanuri do Kanem-Bornu, a aristocracia hauçá adotou o Islão no século XI.

Habituados ao comércio, os hauças aceitavam conviver com outros povos. A tradição oral refere-se a uma cidade-mãe, Daúra, que teria dado origem às “sete cidades históricas”: Kano, Zaira, Gobir, Katsena, Rano, Biran e Daúra, teriam surgido no século XI.

No início era apenas uma simples cheferia. Com os anos, os hauças teriam ocupado parcelas da região, dando origem à expansão que levou às diversas cidades-estado independentes registradas pela história.

Esta radiação cultural atingiu os próprios reinos iorubas, muito influenciados pela civilização hauça. A organização social de hauça era profundamente urbanizada e particular, nela morava a nobreza, o letrados islamizados, os artesãos e alcançou grande importância econômica.

Em contato com o Sudão ocidental as pequenas cheferias hauças evoluíram até a situação de cidades-estado. Kano já praticava o escambo da cola guineense com o sal dos mercadores do deserto, foram os próprios mercadores e missionários mandingas que introduziram na hauçalândia o islamismo, se bem que ele ficasse restrito à aristocracia.

O Apogeu da civilização hauça ocorreu nos tempos do império Songai e, sobretudo, com sua decadência.

As relações entre o Sudão ocidental e a Central nem sempre foram pacíficas. As cidades-estado da Hauçalândia eram presas cobiçadas. O Áskia Mohammed, por exemplo, combateu diversas cidades-estado visando impor-lhe tributos. Os refinados produtos da civilização hauçá eram muito apreciados, somente a definitiva partilha da África entre as potências colônias pois a fim à atividade comercial.

Cidades Iorubas

A partir do século 9 formaram-se as cidades da civilização iorubá, na região da atual Nigéria: Oyo, Ifé, Ijexá, Ketu, Ijebu. A região já era habitada por esse povo desde o século 4.

Os iorubás nunca unificaram suas cidades, mas mantiveram a mesma cultura (língua, religião etc.). A cidade iorubá mais importante era Ifé, considerada sagrada, por ser o berço dos iorubás, segundo a crença local. Ifé foi uma cidade de intensos intercâmbios comerciais, um grande centro artesanal e artístico, e era governada por um rei sacerdote que tinha o título de Oni, enquanto nas outras cidades os governantes recebiam o título de Oba.

Outra cidade importante foi Oyo, um centro militar que, no final do século 17, tinha se expandido até Daomé (atual Benin). A cidade histórica de Oyo teria sido fundada nos inícios do século XIII. Até o século XV, Oyo foi apenas uma cidade-estado ioruba entre muitas outras. Chegou até mesmo ser dominada, por algum tempo pelos Nupes. Tornou-se um império por volta do século XV e cresceu para se tornar um dos maiores estados do Oeste africano encontradas pelos exploradores coloniais.

Apesar do cristianismo e do islamismo terem chegado até os iorubás, a maioria desse povo sempre se manteve fiel às antigas tradições politeístas locais, sendo os orixás os seus deuses.

Ao contrário do que se acredita, a crença nos orixás não se expandiu pela África, mantendo-se exclusivamente iorubá. Mas como muitos iorubás (chamados de nagôs ou anagôs pelos portugueses) foram transformados em escravos e trazidos à força para a América, o culto aos orixás se misturou ao cristianismo imposto por portugueses e espanhóis, criando vários sincretismos religiosos que fazem parte da cultura americana, como, por exemplo, o Candomblé e a Umbanda, no Brasil, e o Vodu no Haiti (apesar de o Vodu também receber influências de outras culturas africanas).

A partir do século 15, as cidades iorubás iniciaram seu processo de declínio (apesar de Oyo ter se mantido até o século 19). Muitos pesquisadores acreditam que a falta de unidade política foi uma das causas desse declínio, já que os iorubás não tiveram condições de se fortalecer para enfrentar o processo de escravização que lhes foi imposto.

Cidades Swahilis

No século IX, os Swahili fundaram cidades pela costa oeste da África. O período compreendido entre os séculos XII e XV da era cristã é particularmente interessante na história das ilhas e da costa oriental da África.

As cidades como Quíloa, Kilwa, Melinde e Mombaça eram principalmente centros comerciais para onde afluíam mercadorias e onde aportavam navios estrangeiros. A posição geográfica vantajosa - praticamente todo o litoral da África oriental faz parte da zona das monções - favorecia a navegação no oceano Indico e possibilitava a existência do comércio naquela parte do mundo. O comércio era extremamente lucrativo.

Foi a época em que se formou na região uma comunidade étnica cuja melhor denominação seria população "swahili". Foi também a época em que atestou-se plenamente a existência de alguns Estados, cujos primeiros registros datam do século X da era cristã. Outro fato importante é que, nesse período, o desenvolvimento histórico e cultural da África oriental não sofreu qualquer influência externa perturbadora, enquanto o surgimento de conquistadores portugueses no começo do século XVI interrompeu o processo de desenvolvimento, modificando sensivelmente suas condições e características. Como o período também se caracteriza por grande desenvolvimento cultural, é razoável considerarmos que a civilização swahili estava então em seu apogeu.

No século XII, os Swahili não constituíam uma comunidade homogênea no plano étnico ou social. No plano étnico, sobre um fundo formado por um população de língua bantu, acrescentavam-se elementos do interior do continente e do exterior, tais como árabes, persas e indianos, provenientes da costa setentrional do mar da Arábia e do oceano Indico.

No plano social, havia disparidades, na medida em que existia uma classe dirigente isolada e distinta da massa de homens livres. A estrutura formal da sociedade continuava fundamentada em clãs ou grupos étnicos, mas continha elementos de diferenciação por classes. Pois, embora considerados iguais aos outros, os membros da classe dirigente sobressaíam por serem ricos e porque suas funções tradicionais lhes conferiam influência especial. Ao lado da classe dirigente, encontravam-se outros indivíduos que eram ricos, mas não tinham acesso ao poder e à influência atribuída pela tradição, pois sua riqueza se originava do comércio. Gente comum formava a massa da população swahili. Além disso a sociedade swahili, no início do século XII, também incluía escravos, cuja existência é possível supor pela leitura dos autores árabes que descrevem sua exportação. Mas seu papel dentro da sociedade não é claro; pode ser que fossem exclusivamente objeto de um comércio inter-regional.

No fim do século XV, os escravos parecem ter tido função econômica, segundo o relato de um anônimo português que os descreve em atividades agrícolas em Kilwa. A civilização swahili reflete esse processo de diferenciação social; uma cultura tradicional, a do povo, distinguia-se de outra, a da classe dirigente. Mas, devido à falta de fontes, nossos conhecimentos sobre essa civilização são falhos.

Do Zimbábue ao Egito

Zimbábue

A sul de Zambeze, sobre o planalto delimitado por este rio e o Limpopo, viviam desde muito cedo populações de caçadores-recoletores.

Existem provas de que entre 500 e 1000 a região produzia ferro e marfim. Os investigadores põem a hipótese de se ter iniciado um comércio embrionário desde o século VII, comércio fundado sobre a exportação de marfim, eventualmente de ouro em pó, trocas por pérolas e tecidos originários do oceano Índico.

Em compensação, no século IX, a extração de ouro em pó para a exportação está comprovada. A exploração é bastante organizada nos séculos X e XI; é estreitamente controlada pelos chefes de Mapungubwe. Esta evolução permite a transformação dos espaços urbanos no Zimbábue e mais a sul.

O Reino de Mapungubwe foi o primeiro reino do sul da África, o qual conquistou poder através do controle do comércio entre a costa leste e o Oceano Índico. Existiu entre 1075 e 1220 no Vale do Rio Limpopo, próximo a confluência do rio Shashi. O reino cobria parte de Botswana, Zimbabwe e África do Sul.

A capital do reino era chamada de Mapungubwe. Este reino foi o precursor da civilização que formou o Império do Grande Zimbábue, no século 13.

Os artefatos encontrados no vale do rio Limpopo ilustram o florescimento do comércio e de sistemas avançados sociais no século XIII.

No século XV, um estado fortemente centralizado mostra o seu poderio pelas muralhas monumentais de pedra, que não tinham utilidade militar mas eram símbolos de prestígio. O Império do Grande Zimbábue perderia o seu prestígio no século XVI, sucedendo-lhe o Império "Monomotapa".

Etiópia

O reino de Axum, no Norte da Etiópia, havia-se convertido ao cristianismo no início do século IV, mantendo relações políticas com os últimos imperadores romanos.

Tinha a sua capital na cidade de Aksum, na atual Etiópia, embora as cidades mais prósperas fossem os portos do Mar Vermelho de Adulis e Matara, na atual Eritreia. Até ao século VI, Aksum, foi um entreposto geral do comércio de marfim, desempenhou papel importante no relacionamento com Bizâncio, apesar de algumas divergências religiosas.

Os axumitas controlavam uma das mais importantes rotas comerciais do mundo e ocupavam uma das mais férteis regiões no Mundo. Aksum encontrava-se diretamente no caminho das crescentes rotas comerciais entre a África, a Arábia e a Índia e, como resultado, tornou-se fabulosamente rica e as suas maiores cidades tornaram-se centros cosmopolitas, com populações de judeus, núbios, cristãos e até budistas.

O Império axumita entrou em declínio por volta do séc. X. Um novo império, governado pela dinastia Zagwe, surgiu cerca de 200 anos depois, a aproximadamente 240 km ao sul de Axum. A dinastia Zagwe governou até o século XIII.

Durante o séc. XIII, o rei Lalibela, o mais famoso governante da dinastia, mandou construir na rocha uma série de igrejas. Segundo as tradições, no regresso de seu exílio, tendo se consagrado rei, Lalibela fez com que sua "Nova Jerusalém" fosse construída abaixo do nível do solo por pura estratégia. Assim, quando os mercadores muçulmanos aparecessem pela região à procura de novos escravos, os cristãos etíopes e seus templos tinham maior chance de passar desapercebidos - só quem caísse literalmente na armadilha, e com sorte se recuperasse do tombo, poderia encontrar o caminho para o esconderijo.

Em 1270, Yekuno Amlak, um príncipe que se dizia descendente do rei Salomão e da rainha de Sabá, derrubou a dinastia. O Império dividiu-se em pequenos reinos no séc. XVII, depois de uma série de guerras contra os invasores muçulmanos.

Núbia

No século VI da era cristã missionários cristãos entraram na Núbia e converteram três importantes reinos da região: Nobadia, ao norte, Macuria, no centro e Alodia no sul. Esses reinos cristãos negros coexistiram por vários séculos com seus vizinhos muçulmanos no Egito, constituíndo-se bastiões contra o avanço do islamismo.

Em 640, um exército árabe, comandado por Amru Ibn al-As, toma Alexandria, a capital egípcia. Num ano, os árabes chegaram a Assuão, na fronteira da Núbia. Depois de um período de incursões recíprocas, Amru enviou, em 641, uma grande expedição militar de conquista. Mas a operação não se ficou por um mero passeio, porque os archeiros núbios acertavam em cheio nos invasores. Depois de mais uma tentativa falhada, Saad Ibn Abi Sahr, que sucedera a Amru em 646, assinou, junto às muralhas da capital, Dôngola, um pacto (baqt) com o rei.

A Núbia e os árabes empenharam-se, desta forma, a respeitar as fronteiras e estabeleceram trocas comerciais oficiais: todos os anos, 360 escravos saudáveis teriam de ser enviados para o Egito, em troca de tecidos, cereais e outras mercadorias.

A Núbia Cristã perdeu as suas ligações com a sua base monofisita alexandrina. Instalava-se o fenômeno ”isolamento” numa altura em que o proselitismo islâmico tornava-se mais indiscreto e descarado sob a égide – agora - de um príncipe muçulmano.

Depois de 1315 o comércio e a penetração islâmica se consolidaram no Vale do Nilo numa relação de matéria e forma - meio e objetivo - foi uma nova frente de história que se abria na Núbia para dizer que o fim da dinastia cristã significou o fim do cristianismo como religião do estado monofisita núbio.

Nobadia, ao norte, tornara-se islâmica; Macuria, no centro, seguia o exemplo. Apenas Alodia (ou Alwa) mais para o sul manteve-se num estado de um cristianismo vegetativo, até o seu desaparecimento lento nos meados do século dezesseis derrubado, finalmente, por uma tribo árabe beduína que vai pelo nome de Fundj que podiam ser também os Shillukes dos Grandes Lagos, fundadores do Sennar, o estado sucessor da Núbia no século dezesseis.

Egito

No ano 640, o Egito foi conquistado pelos árabes. O período árabe caracterizou-se por lutas internas e constante troca de emires. A difusão do árabe e do islamismo transformou a invasão muçulmana na mais importante de todas as que o Egito sofreu. De sua história restou o copta, designação apenas religiosa. A princípio o Egito foi transformado em uma província do califado dos omíadas, de Damasco, que transferiram a capital para al-Fustat, construída nas imediações da fortaleza da Babilônia, erguida pelos romanos, no lugar hoje ocupado pela cidade velha do Cairo. Os omíadas conservaram o sistema administrativo egípcio e seus funcionários, mas o governo era exercido por um emir, auxiliado por um amil, ou diretor de finanças. O processo de islamização reacelerou com os abássidas, de Bagdá, cujo poder, no entanto, enfraqueceu ao longo do século IX.

Entre 868 e 1517, o Egito foi governado por cinco dinastias: os tulúnidas, os ikhchiditas, os fatimidas, os aiúbidas e os mamelucos.

A dinastia dos tulúnidas dominou de 868 a 905 e foi fundada pelo oficial turco Ahmad ibn Tulun, que proclamou a independência do país em relação a Bagdá. Os ikhchiditas governaram independentemente entre 939 e 968, depois de um breve retorno a Bagdá. Entretanto, um novo poder militar agressivo, oriundo da Tunísia, se apoderou do Egito, sob a família dos fatímidas, que se consideravam descendentes do califa Ali e de Fátima, filha de Maomé. Adeptos da doutrina xiita, governaram entre 969 e 1171. Uma nova capital foi fundada, al-Qahira (Cairo) em 988, e o Egito, organizado como califado, passou a usufruir de notável desenvolvimento econômico e cultural. Foi fundada a mesquita e a universidade de al-Azhar, em 970, e o tesouro dos califas passou a incluir a mais valiosa biblioteca do mundo muçulmano da época.

As disputas internas possibilitaram a intervenção do sultão de Damasco, Nur-al-Din, por intermédio do general Shirgu e de seu sobrinho Saladino (Sala al-Din Yusuf ibn Ayyub). Este, feito vizir em 1169, proclamou-se sultão do Egito logo após a morte do califa, dando início à dinastia dos aiúbidas, que reinaram de 1171 a 1250, e destacaram-se como grandes administradores. Reconstituíram um grande estado, da Tripolitânia à Mesopotâmia, dedicaram-se à agricultura de irrigação, ao comércio, às obras militares, à construção de escolas, hospitais e mesquitas. Lutaram contra os cruzados na Palestina, porém lutas internas minaram o poder. A crescente influência de oficiais mamelucos (conjunto de diferentes etnias, tais como turcos, mongóis, curdos etc.), tornou-se preponderante.

Uma milícia de mamelucos bahri, isto é, "do rio", tomou o poder em 1250 sob o comando de Izz al-Din Ayback. Os sultões mamelucos imperaram no Egito até 1517.

O comércio e o surgimento das cidades

O desenvolvimento do comércio

A necessidade das cidades litorâneas de se abastecerem de matérias-primas, junto ao interesse das regiões do interior em adquirirem certos bens suntuários, fez com que surgisse entre elas importante intercâmbio comercial.

O comércio na África Ocidental

O ritmo dos contatos transaarianos incrementou-se no século VIII d.C. quando os mercadores muçulmanos vindos do litoral do norte da África começaram a penetrar nas regiões do Subsaara.

Do século XI ao XVI, as relações comerciais estabelecem-se entre o Sudão e o Norte de África. A estreita ligação da Península Ibérica com a África e através do Islão garantiu um fluxo de ouro quase ininterruptamente durante boa parte do período medieval. O ouro era principalmente extraído de jazidas situadas na África ocidental. Em torno de 1350, pelo menos dois terços da produção mundial de ouro vinham da África Ocidental. Ele era encaminhado através do Saara.

As rotas transaarianas

Para os mercadores muçulmanos, o deserto do Saara era como um oceano, com “portos comerciais” nos limites sul e norte, onde estabeleceram colônias e quartéis. Transportaavam objetos de valor, como lâmpadas de óleo, vidro, cerâmica fina, conchas de cauri e sal para os territórios da África negra ao sul do Saara. Em troca obtinham peles, escravos, produtos da selva e da savana, como marfim, ébano e ouro.

A escassez de água e os contínuos ataques às caravanas não impediram que os comerciantes muçulmanos desenvolvessem um intenso comércio.

O comércio na África Oriental

Os mercadores árabes começaram a comercializar e a estabelecer-se ao longo do litoral da África Oriental no século IX, criando prósperas cidades comerciais.

O comércio árabe exerceu um grande estímulo sobre o desenvolvimento econômico e social do interior. Como na África Ocidental, os primeiros assentamentos comerciais islâmicos foram logo seguidos pelo desenvolvimento de Estados centralizados nas regiões florestais de onde se obtinham valiosas matérias-primas, como ouro, marfim, chifres, couros e escravos. O comércio no interior da África Oriental ficou nas mãos de uma poderosa elite que controlava a exportação de matérias-primas para o litoral e utilizava as importações e os artigos de metal produzidos na região para mostrar seu prestígio e nível social.

Surgimento de cidades e estados

O comércio foi fator decisivo e o contato com os mercadores islâmicos foi fundamental para o aparecimento das cidades situadas ao longo das rotas das caravanas, no interior e na costa tanto ocidental como oriental.

Um estado pode emergir quando um grupo determinado, normalmente da aristocracia, resolve controlar algumas minas de ouro, o comércio do sal, marfim e as rotas comerciais. Esta aristocracia, rodeada de uma clientela numerosa, assegura o domínio sobre os outros grupos sociais, camponeses livres ou servos, artesãos, e às vezes comerciantes. Cada aldeia tinha que pagar tributo, símbolo da sua dependência.

Império de Gana

Na região entre os rios Senegal e Níger, os soninquês (povos de origem mandê), fundaram pequenas cidades, que desde o século 4 foram se unificando, muito provavelmente para resistir às guerras com povos nômades. Pouco se conhece sobre tal processo, mas, no século 8, a região já era conhecida como Império de Gana.

Os soninquês chamavam sua região de Wagadu, mas os berberes (povos do Magreb), que chegaram ali no século 8, a chamavam de Ghana, pois era esse o título do rei da região (ghana: "rei guerreiro").

Por muito tempo, o deserto do Saara dificultou o acesso dos povos do norte da África ao interior desse continente. Uma viagem do Magreb (região africana banhada pelo mar Mediterrâneo, exceto o Egito) até a bacia do rio Níger poderia durar até 4 meses em pleno deserto.

Dessa forma, enquanto o norte da África estava inserido no comércio entre diversos povos desde a Antiguidade (gregos, romanos, fenícios, cartagineses, líbios, persas, egípcios, árabes), o reino de Gana, na África Subsaariana (ou África Negra), pôde se desenvolver isoladamente. Somente quando os árabes conquistaram o Magreb e introduziram o camelo como animal de transporte foi possível a viagem através do deserto. A partir de então, os reinos e as grandes riquezas da África Negra passaram a fazer parte do comércio internacional do Mediterrâneo.

Gana já era um reino rico antes da chegada dos comerciantes do norte, e são os documentos deixados por esses comerciantes (árabes e berberes) que nos informam o que foi Gana, e relatam um império extraordinário, também chamado de Terra do Ouro. Segundo Al-Bakri, comerciante árabe de Córdoba (século 11), o rei de Gana usava túnicas bordadas a ouro, colares e pulseiras de ouro - e os arreios dos cavalos e as coleiras dos cachorros do rei eram de ouro.

O império de Gana tinha como capital Kumbi-Saleh. Dessa cidade, o rei e seus nobres controlavam povos vizinhos, obrigando-os a pagar impostos em troca de proteção. Além disso, Gana controlava o comércio tanto das mercadorias que eram trazidas do norte (como sal e tecidos), quanto das que saíam do interior da África (como ouro e escravos). Na capital, o comércio era intenso: os seus 20 mil habitantes recebiam diariamente as caravanas que vinham de diversas regiões. Entre os séculos 9 e 10, Gana viveu seu apogeu, sendo um dos mais ricos reinos do mundo, segundo Ibn Haukal, viajante árabe da época.

Os ataques almorávidas sobre o Gana provocam a derrocada deste Império em detrimento dos pequenos reinos que procuravam assegurar a hegemonia sobre a região.

Impérios Islâmicos

Entre 1000 e 1500, o islamismo se expandiu no sul da África e em alguns impérios como religião principal.

Com o processo de islamização dos povos africanos (os primeiros convertidos foram os berberes), o Império de Gana (que se recusava a se converter ao Islã) foi perdendo força, até que em 1076 os almorávidas (dinastia berbere) conquistaram e saquearam Kumbi-Saleh, transformando a cidade em um reino tributário. A partir daí, todo império se fragmentou, o que possibilitou as incursões de vários povos vizinhos, um deles os sossos, que passaram a controlar várias regiões do antigo império.

Segundo as tradições, Soumangourou, rei do Sosso, acolheu os animistas. Ele assegura a proeminência sobre o pequeno reino do Mali, no qual ele mata onze dos doze jovens príncipes, deixando somente o décimo segundo com vida, chamado Soundiata. Mas este último cumpriu proezas extraordinárias. Soundiata Keita (1230-1255), verdadeiro fundador do Império Mali, converteu-se ao Islão, revoltando-se contra Sosso e depois o Gana (1240), dominando outros pequenos reinos. Estas conquistas permitem-lhe aceder a terras auríferas que tinham feito a riqueza de Kaya Magan, o rei do Gana, de ter peso na rota transaariana, e, conseqüentemente, sobre a economia do mundo muçulmano.

Império de Mali

O Reino de Mali era, a princípio, uma região do Império de Gana habitada pelos mandingas. Era composto por 12 reinos menores ligados entre si, e tinha como capital Kangaba. Os mandingas chamavam seu território de Manden (= terra dos mandingas).

Após anos de guerras entre os soninquês de Gana e os almorávidas (século 11), e depois das guerras com os sossos (século 12), Mali conseguiu sua independência e adotou o islamismo. E, apesar de passar por um período de crise política e econômica, conseguiu se restabelecer e, em 1235, os mandingas de Mali conquistaram o território do antigo Império de Gana, sob a liderança de Soundiata Keita, que recebeu o título de Mansa, que na língua mandinga significa "imperador".

O nome que os mandingas davam ao seu império era Manden Kurufa; o nome Mali era usado por seus vizinhos, os fulas, para se referir ao grande império. Manden Kurufa significa Confederação de Manden. A capital era Niani (atualmente uma aldeia na República da Guiné).

Ao contrário do Império de Gana, que somente se preocupava em manter os povos dominados, a fim de controlar o comércio regional, o Império de Mali se impôs de forma centralista, estabelecendo fronteiras bem definidas e formulando leis por meio de uma assembléia chamada Gbara, composta por diversos povos do império. A aplicação da justiça era implacável, tanto que vários viajantes se referiam aos povos negros como "os que mais odeiam as injustiças - e seu imperador não perdoa ninguém que seja acusado de injusto". Acredita-se que o Império de Mali tivesse a extensão da Europa Ocidental.

Soundiata adicionou ao comércio do ouro e do sal o controle da navegação do Níger, que liga a zona de floresta aos arredores do deserto a este e a Gâmbia a oeste em direção ao oceano Atlântico.

O Império de Mali se tornou herdeiro do Império de Gana, pois passou a controlar todo o comércio local. O ouro extraído por Mali sustentava grande parte do comércio no Mediterrâneo.

Soundiata cria cinco clãs destinados a manter um rigor religioso, os clãs dos artesãos para o trabalho de ferro, do ouro, do marfim e do couro, e quatro clãs de feiticeiros para cantar as suas explorações e transmiti-las às gerações futuras. As crônicas muçulmanas mencionam que, entre 1324 e 1325, Mansa Mussa, em peregrinação a Meca, parou para uma visita ao Cairo e teria presenteado tantas pessoas com ouro, que o valor desse metal se desvalorizou por mais de 10 anos.

O soberano favorece a instalação de mercadores arabo-berberes, que controlavam o comércio através do Saara. As cidades sudanesas atraem os sábios marroquinos e egípcios.

Também sob o reinado de Mussa, a cidade de Timbuktu (ou Tombuctu) se tornou uma das mais ricas e importantes da região. Sua universidade era um dos maiores centros de cultura muçulmana da época, e produziu várias traduções de textos gregos que ainda circulavam nos séculos 14 e 15. A grandiosidade de Timbuktu atravessou os tempos e, no século 19, exploradores europeus se embrenharam pelos caminhos africanos, seguindo o rio Níger, em busca da lendária cidade.

O Império de Mali entrou em decadência a partir do final do século 14, em função das disputas políticas internas e das incursões dos tuaregues (povo berbere), que desestabilizam o comércio e enfraquecem o Império, reduzido ao alto Níger no século XV. No século 15, o império é conquistado pelos Songhais (povo africano até então dominado por Mali). Foi nesse mesmo século que os portugueses, em pleno processo de expansão marítima, conheceram o já decadente Mali.

Império Almorávida

Os almorávidas eram tribos berberes convertidas ao Islão provenientes do sul do Saara. Nas terras correspondentes aos atuais estados da Mauritânia e Mali, do rio Senegal até o rio Níger, após ter conseguido deter o avanço dos povos "negros" do sul, graças a alianças intertribais, a "confederação" foi forjada, com o fim de consolidar como capital a cidade de Audagost a sul de Mauritânia e de dispor uma ampla zona de pastoreio e controlar as principais rotas de caravanas que cruzavam a região de norte a sul.

A dinastia almorávida abraçou uma interpretação rigorista do Islão e unificou sob o seu domínio grandes extensões no ocidente do mundo muçulmano com as quais formaram um império, entre os séculos XI e XII, que chegou a se estender nomeadamente pelas atuais Mauritânia, Saara Ocidental, Marrocos e a metade sul da península Ibérica.

A missão dos almorávidas era impor a verdadeira fé pela força aos não-crentes. A partir de 1042, eles se lançaram em uma furiosa jihad a partir das regiões do Adrar e do Tagant, ambas hoje no coração do Saara Espanhol.

Os almorávidas unificaram a moeda, generalizando o dinar de ouro de 4,20 gr como moeda de referência, e criando moeda fracionária, que escasseava no Al-Andalus. Estimularam o comércio e reformaram a administração, outorgando amplos poderes às austeras autoridades religiosas, que promulgaram diversas fatwas, algumas das quais prejudicavam gravemente os judeus e, sobretudo, os moçárabes, que foram perseguidos neste período e pressionados para a sua conversão ao Islão. Sabe-se que a importante comunidade hebraica de Lucena teve de desembolsar importantes quantidades de dinheiro para evitar a sua conversão forçosa.

O poder almorávida, que uniu um só domínio importantes regiões da Europa e da África, com o decorrer dos anos tornou-se tão opressor como os antigos senhores do deserto ou dos emirados. Por volta de 1125 um novo poder estava surgindo no Magreb, o dos Almóadas, surgidos da tribo dos Zanatas, que conseguiram com um novo espírito de aplicação rigorosa da lei islâmica, já relaxados os costumes dos Almorávidas, impor-se ao poderio almorávida após a queda da sua capital Marraquexe em 1147.

Com a queda da capital Marraquexe às mãos dos almóadas em 1147, o Império almorávida cedeu o seu lugar ao novo poder rigorista, que imporá a sua hegemonia no Magreb e no Al-Andalus até a derrota das Navas de Tolosa em 1212.

Império de Kanem

Um dos mais duradouros impérios da história. Teve início na margem nordeste do lago Chade, na África, no decorrer do séc. VIII, e durou até fins do séc. XIX. No apogeu, o Império abrangia parte dos atuais Chade, Níger, Sudão, Líbia, Nigéria e República dos Camarões.

A prosperidade de Kanem dependia do comércio. Cobre, cavalos, artigos de metal e sal provenientes do norte da África, da Europa e da Ásia eram trocados nos mercados de Kanem por marfim e noz-de-cola vindos do sul. Os soberanos de Kanem mantinham um poderoso exército que policiava as rotas comerciais e recolhia um imposto dos negociantes.

Os soberanos trocaram as crenças tribais pelo Islamismo, a religião muçulmana, em 1086. Nessa mesma época começaram a expandir seu território. Depois que Bornu, situado na margem sudoeste do lago Chade, tornou-se uma província de Kanem, o Império passou a ser chamado de Kanem-Bornu. Em fins do séc. XIV, os bulalas conquistaram a parte de Kanem situada na margem nordeste do lago Chade e o imperador fugiu para Bornu. Mai Idris Alooma, que governou Kanem de 1580 a 1617, reconquistou o território perdido e estendeu as fronteiras do Império.

A história do império a partir do século XIV é relatada principalmente pela Crônica Real ou Girgam, descoberta em 1851 pelo viajante alemão Heinrich Barth.

Cidades-Estado

Cidades Hauças

A civilização hauça começou a ser construída por volta do século XI. Os hauçás estabeleceram uma série de fortes estados e que é agora do Norte e Centro da Nigéria e Leste do Níger. Intimamente ligados com o povo kanuri do Kanem-Bornu, a aristocracia hauçá adotou o Islão no século XI.

Habituados ao comércio, os hauças aceitavam conviver com outros povos. A tradição oral refere-se a uma cidade-mãe, Daúra, que teria dado origem às “sete cidades históricas”: Kano, Zaira, Gobir, Katsena, Rano, Biran e Daúra, teriam surgido no século XI.

No início era apenas uma simples cheferia. Com os anos, os hauças teriam ocupado parcelas da região, dando origem à expansão que levou às diversas cidades-estado independentes registradas pela história.

Esta radiação cultural atingiu os próprios reinos iorubas, muito influenciados pela civilização hauça. A organização social de hauça era profundamente urbanizada e particular, nela morava a nobreza, o letrados islamizados, os artesãos e alcançou grande importância econômica.

Em contato com o Sudão ocidental as pequenas cheferias hauças evoluíram até a situação de cidades-estado. Kano já praticava o escambo da cola guineense com o sal dos mercadores do deserto, foram os próprios mercadores e missionários mandingas que introduziram na hauçalândia o islamismo, se bem que ele ficasse restrito à aristocracia.

O Apogeu da civilização hauça ocorreu nos tempos do império Songai e, sobretudo, com sua decadência.

As relações entre o Sudão ocidental e a Central nem sempre foram pacíficas. As cidades-estado da Hauçalândia eram presas cobiçadas. O Áskia Mohammed, por exemplo, combateu diversas cidades-estado visando impor-lhe tributos. Os refinados produtos da civilização hauçá eram muito apreciados, somente a definitiva partilha da África entre as potências colônias pois a fim à atividade comercial.

Cidades Iorubas

A partir do século 9 formaram-se as cidades da civilização iorubá, na região da atual Nigéria: Oyo, Ifé, Ijexá, Ketu, Ijebu. A região já era habitada por esse povo desde o século 4.

Os iorubás nunca unificaram suas cidades, mas mantiveram a mesma cultura (língua, religião etc.). A cidade iorubá mais importante era Ifé, considerada sagrada, por ser o berço dos iorubás, segundo a crença local. Ifé foi uma cidade de intensos intercâmbios comerciais, um grande centro artesanal e artístico, e era governada por um rei sacerdote que tinha o título de Oni, enquanto nas outras cidades os governantes recebiam o título de Oba.

Outra cidade importante foi Oyo, um centro militar que, no final do século 17, tinha se expandido até Daomé (atual Benin). A cidade histórica de Oyo teria sido fundada nos inícios do século XIII. Até o século XV, Oyo foi apenas uma cidade-estado ioruba entre muitas outras. Chegou até mesmo ser dominada, por algum tempo pelos Nupes. Tornou-se um império por volta do século XV e cresceu para se tornar um dos maiores estados do Oeste africano encontradas pelos exploradores coloniais.

Apesar do cristianismo e do islamismo terem chegado até os iorubás, a maioria desse povo sempre se manteve fiel às antigas tradições politeístas locais, sendo os orixás os seus deuses.

Ao contrário do que se acredita, a crença nos orixás não se expandiu pela África, mantendo-se exclusivamente iorubá. Mas como muitos iorubás (chamados de nagôs ou anagôs pelos portugueses) foram transformados em escravos e trazidos à força para a América, o culto aos orixás se misturou ao cristianismo imposto por portugueses e espanhóis, criando vários sincretismos religiosos que fazem parte da cultura americana, como, por exemplo, o Candomblé e a Umbanda, no Brasil, e o Vodu no Haiti (apesar de o Vodu também receber influências de outras culturas africanas).

A partir do século 15, as cidades iorubás iniciaram seu processo de declínio (apesar de Oyo ter se mantido até o século 19). Muitos pesquisadores acreditam que a falta de unidade política foi uma das causas desse declínio, já que os iorubás não tiveram condições de se fortalecer para enfrentar o processo de escravização que lhes foi imposto.

Cidades Swahilis

No século IX, os Swahili fundaram cidades pela costa oeste da África. O período compreendido entre os séculos XII e XV da era cristã é particularmente interessante na história das ilhas e da costa oriental da África.

As cidades como Quíloa, Kilwa, Melinde e Mombaça eram principalmente centros comerciais para onde afluíam mercadorias e onde aportavam navios estrangeiros. A posição geográfica vantajosa - praticamente todo o litoral da África oriental faz parte da zona das monções - favorecia a navegação no oceano Indico e possibilitava a existência do comércio naquela parte do mundo. O comércio era extremamente lucrativo.

Foi a época em que se formou na região uma comunidade étnica cuja melhor denominação seria população "swahili". Foi também a época em que atestou-se plenamente a existência de alguns Estados, cujos primeiros registros datam do século X da era cristã. Outro fato importante é que, nesse período, o desenvolvimento histórico e cultural da África oriental não sofreu qualquer influência externa perturbadora, enquanto o surgimento de conquistadores portugueses no começo do século XVI interrompeu o processo de desenvolvimento, modificando sensivelmente suas condições e características. Como o período também se caracteriza por grande desenvolvimento cultural, é razoável considerarmos que a civilização swahili estava então em seu apogeu.

No século XII, os Swahili não constituíam uma comunidade homogênea no plano étnico ou social. No plano étnico, sobre um fundo formado por um população de língua bantu, acrescentavam-se elementos do interior do continente e do exterior, tais como árabes, persas e indianos, provenientes da costa setentrional do mar da Arábia e do oceano Indico.

No plano social, havia disparidades, na medida em que existia uma classe dirigente isolada e distinta da massa de homens livres. A estrutura formal da sociedade continuava fundamentada em clãs ou grupos étnicos, mas continha elementos de diferenciação por classes. Pois, embora considerados iguais aos outros, os membros da classe dirigente sobressaíam por serem ricos e porque suas funções tradicionais lhes conferiam influência especial. Ao lado da classe dirigente, encontravam-se outros indivíduos que eram ricos, mas não tinham acesso ao poder e à influência atribuída pela tradição, pois sua riqueza se originava do comércio. Gente comum formava a massa da população swahili. Além disso a sociedade swahili, no início do século XII, também incluía escravos, cuja existência é possível supor pela leitura dos autores árabes que descrevem sua exportação. Mas seu papel dentro da sociedade não é claro; pode ser que fossem exclusivamente objeto de um comércio inter-regional.

No fim do século XV, os escravos parecem ter tido função econômica, segundo o relato de um anônimo português que os descreve em atividades agrícolas em Kilwa. A civilização swahili reflete esse processo de diferenciação social; uma cultura tradicional, a do povo, distinguia-se de outra, a da classe dirigente. Mas, devido à falta de fontes, nossos conhecimentos sobre essa civilização são falhos.

Do Zimbábue ao Egito

Zimbábue

A sul de Zambeze, sobre o planalto delimitado por este rio e o Limpopo, viviam desde muito cedo populações de caçadores-recoletores.

Existem provas de que entre 500 e 1000 a região produzia ferro e marfim. Os investigadores põem a hipótese de se ter iniciado um comércio embrionário desde o século VII, comércio fundado sobre a exportação de marfim, eventualmente de ouro em pó, trocas por pérolas e tecidos originários do oceano Índico.

Em compensação, no século IX, a extração de ouro em pó para a exportação está comprovada. A exploração é bastante organizada nos séculos X e XI; é estreitamente controlada pelos chefes de Mapungubwe. Esta evolução permite a transformação dos espaços urbanos no Zimbábue e mais a sul.

O Reino de Mapungubwe foi o primeiro reino do sul da África, o qual conquistou poder através do controle do comércio entre a costa leste e o Oceano Índico. Existiu entre 1075 e 1220 no Vale do Rio Limpopo, próximo a confluência do rio Shashi. O reino cobria parte de Botswana, Zimbabwe e África do Sul.

A capital do reino era chamada de Mapungubwe. Este reino foi o precursor da civilização que formou o Império do Grande Zimbábue, no século 13.

Os artefatos encontrados no vale do rio Limpopo ilustram o florescimento do comércio e de sistemas avançados sociais no século XIII.

No século XV, um estado fortemente centralizado mostra o seu poderio pelas muralhas monumentais de pedra, que não tinham utilidade militar mas eram símbolos de prestígio. O Império do Grande Zimbábue perderia o seu prestígio no século XVI, sucedendo-lhe o Império "Monomotapa".

Etiópia

O reino de Axum, no Norte da Etiópia, havia-se convertido ao cristianismo no início do século IV, mantendo relações políticas com os últimos imperadores romanos.

Tinha a sua capital na cidade de Aksum, na atual Etiópia, embora as cidades mais prósperas fossem os portos do Mar Vermelho de Adulis e Matara, na atual Eritreia. Até ao século VI, Aksum, foi um entreposto geral do comércio de marfim, desempenhou papel importante no relacionamento com Bizâncio, apesar de algumas divergências religiosas.

Os axumitas controlavam uma das mais importantes rotas comerciais do mundo e ocupavam uma das mais férteis regiões no Mundo. Aksum encontrava-se diretamente no caminho das crescentes rotas comerciais entre a África, a Arábia e a Índia e, como resultado, tornou-se fabulosamente rica e as suas maiores cidades tornaram-se centros cosmopolitas, com populações de judeus, núbios, cristãos e até budistas.

O Império axumita entrou em declínio por volta do séc. X. Um novo império, governado pela dinastia Zagwe, surgiu cerca de 200 anos depois, a aproximadamente 240 km ao sul de Axum. A dinastia Zagwe governou até o século XIII.

Durante o séc. XIII, o rei Lalibela, o mais famoso governante da dinastia, mandou construir na rocha uma série de igrejas. Segundo as tradições, no regresso de seu exílio, tendo se consagrado rei, Lalibela fez com que sua "Nova Jerusalém" fosse construída abaixo do nível do solo por pura estratégia. Assim, quando os mercadores muçulmanos aparecessem pela região à procura de novos escravos, os cristãos etíopes e seus templos tinham maior chance de passar desapercebidos - só quem caísse literalmente na armadilha, e com sorte se recuperasse do tombo, poderia encontrar o caminho para o esconderijo.

Em 1270, Yekuno Amlak, um príncipe que se dizia descendente do rei Salomão e da rainha de Sabá, derrubou a dinastia. O Império dividiu-se em pequenos reinos no séc. XVII, depois de uma série de guerras contra os invasores muçulmanos.

Núbia

No século VI da era cristã missionários cristãos entraram na Núbia e converteram três importantes reinos da região: Nobadia, ao norte, Macuria, no centro e Alodia no sul. Esses reinos cristãos negros coexistiram por vários séculos com seus vizinhos muçulmanos no Egito, constituíndo-se bastiões contra o avanço do islamismo.

Em 640, um exército árabe, comandado por Amru Ibn al-As, toma Alexandria, a capital egípcia. Num ano, os árabes chegaram a Assuão, na fronteira da Núbia. Depois de um período de incursões recíprocas, Amru enviou, em 641, uma grande expedição militar de conquista. Mas a operação não se ficou por um mero passeio, porque os archeiros núbios acertavam em cheio nos invasores. Depois de mais uma tentativa falhada, Saad Ibn Abi Sahr, que sucedera a Amru em 646, assinou, junto às muralhas da capital, Dôngola, um pacto (baqt) com o rei.

A Núbia e os árabes empenharam-se, desta forma, a respeitar as fronteiras e estabeleceram trocas comerciais oficiais: todos os anos, 360 escravos saudáveis teriam de ser enviados para o Egito, em troca de tecidos, cereais e outras mercadorias.

A Núbia Cristã perdeu as suas ligações com a sua base monofisita alexandrina. Instalava-se o fenômeno ”isolamento” numa altura em que o proselitismo islâmico tornava-se mais indiscreto e descarado sob a égide – agora - de um príncipe muçulmano.

Depois de 1315 o comércio e a penetração islâmica se consolidaram no Vale do Nilo numa relação de matéria e forma - meio e objetivo - foi uma nova frente de história que se abria na Núbia para dizer que o fim da dinastia cristã significou o fim do cristianismo como religião do estado monofisita núbio.

Nobadia, ao norte, tornara-se islâmica; Macuria, no centro, seguia o exemplo. Apenas Alodia (ou Alwa) mais para o sul manteve-se num estado de um cristianismo vegetativo, até o seu desaparecimento lento nos meados do século dezesseis derrubado, finalmente, por uma tribo árabe beduína que vai pelo nome de Fundj que podiam ser também os Shillukes dos Grandes Lagos, fundadores do Sennar, o estado sucessor da Núbia no século dezesseis.

Egito

No ano 640, o Egito foi conquistado pelos árabes. O período árabe caracterizou-se por lutas internas e constante troca de emires. A difusão do árabe e do islamismo transformou a invasão muçulmana na mais importante de todas as que o Egito sofreu. De sua história restou o copta, designação apenas religiosa. A princípio o Egito foi transformado em uma província do califado dos omíadas, de Damasco, que transferiram a capital para al-Fustat, construída nas imediações da fortaleza da Babilônia, erguida pelos romanos, no lugar hoje ocupado pela cidade velha do Cairo. Os omíadas conservaram o sistema administrativo egípcio e seus funcionários, mas o governo era exercido por um emir, auxiliado por um amil, ou diretor de finanças. O processo de islamização reacelerou com os abássidas, de Bagdá, cujo poder, no entanto, enfraqueceu ao longo do século IX.

Entre 868 e 1517, o Egito foi governado por cinco dinastias: os tulúnidas, os ikhchiditas, os fatimidas, os aiúbidas e os mamelucos.

A dinastia dos tulúnidas dominou de 868 a 905 e foi fundada pelo oficial turco Ahmad ibn Tulun, que proclamou a independência do país em relação a Bagdá. Os ikhchiditas governaram independentemente entre 939 e 968, depois de um breve retorno a Bagdá. Entretanto, um novo poder militar agressivo, oriundo da Tunísia, se apoderou do Egito, sob a família dos fatímidas, que se consideravam descendentes do califa Ali e de Fátima, filha de Maomé. Adeptos da doutrina xiita, governaram entre 969 e 1171. Uma nova capital foi fundada, al-Qahira (Cairo) em 988, e o Egito, organizado como califado, passou a usufruir de notável desenvolvimento econômico e cultural. Foi fundada a mesquita e a universidade de al-Azhar, em 970, e o tesouro dos califas passou a incluir a mais valiosa biblioteca do mundo muçulmano da época.